交流及び共同学習では、今年度最後の山都小学校との居住地校交流を行いました。

今回の交流では、教科学習を中心に行い、国語、算数、理科、社会、学活の授業に参加しました。

国語で音訓カルタを作りました。

一つの漢字で音読みと訓読みでそれぞれ活用する言葉を考えて文章を作ります。

教科書の一番後ろのページに載っている漢字の一覧を参考にしながら、どんな漢字を使おうか吟味している様子が見られました。

みんながそれぞれ作った音訓カルタを使ったカルタ大会は、大盛り上がりとなり、札を取るたびに歓声が上がりました。

理科の「電気を通すもの調べ」では、友達と一緒に学校の中から探す活動をしました。

休み時間には、雪の滑り台で楽しく友達と滑るなど、一日を通して笑顔がたくさんあふれる交流となりました。

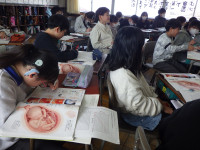

授業参観等に合わせて、食育講座を開催いたしました。

今回は、県の「ふくしまっ子健康マネジメントプラン『健康教育(食習慣、肥満等)』に係る専門家派遣事業」を活用し、講師に「みはる調剤薬局」薬剤師の濱田雅博先生に来校していただきました。

今年度のテーマは、幼児児童向け講座「元気な体をつくる食べ物」と、保護者向け講座「子どもたちの元気な体をつくる食育」と題しました。

「がん」という病気は食事や運動で予防ができることや、元気な体を作るために野菜をしっかり食べることの大切さを、現代の食生活の現状を交えながらご講話いただきました。

また、保護者向け講座では、ビタミンとミネラルは水に溶けやすいため、みそ汁の汁を飲むだけでも、野菜の栄養を摂取できるという情報を教えていただきました。

幼児児童は、お話を聞いた後、別室で○×クイズをして復習をしたり、エプロンシアターで、お米、お肉、野菜の栄養の働きについて学んだりしました。

教えていただいたことをよく覚えていて、クイズに答えることができました。

短い時間でしたが、濱田先生から食についてたくさんのことを学び、充実した時間となりました。

交流及び共同学習では、今年度最後の城西小学校との居住地校交流を行いました。

今回は、午前中に家庭科で「こづゆ作り」を学習しました。

会津の郷土料理であるこづゆについて、「お正月にこづゆを食べた人?」という先生からの問いかけに元気よく手を挙げていました。

グループに分かれて、役割分担をしながら手順通りに材料を切ったり煮込んだりし、ジェスチャーを交えてコミュニケーションを図って協力することができました。

できたこづゆは絶品だったようで、おかわりをするほどでした。

その他にも、同じ学年の他の学級で理科や社会の学習をしたり、6時間目には書写で書初めをしたりするなど、充実した交流となりました。

第3学期が始まりました。

2学期の終業式には欠席の児童もいましたが、3学期の始業式を全員元気に登校できました。

「あけましておめでとうございます!」と元気なあいさつが、各教室から聞こえてきました。

始業式では、校長先生から、3学期に頑張ってほしいこととして、3つのお話がありました。

1つ目は「進学、進級に向けて勉強に一生懸命取り組むこと」、2つ目は「あいさつを自分から行うこと」、3つ目は「寝ること、食べることなど体に気を付けて生活すること」でした。

話を聞いて、新しい1年の初め、目標を決めて生活しようと張り切っています。

その後、一人一人が、冬休みの思い出でや3学期に頑張りたいことを発表しました。

クリスマスパーティーをした話、初詣などのお正月ならではの体験をした話、家族で旅行に行った思い出、夜更かしをしたこと、スキー教室でパラレルターンを覚えたいなど、冬休みの素敵な経験やこれからやってみたいことがたくさんありました。

3学期は、学年のまとめの時期です。

一人一人の目標達成までの学びの様子を、ホームページでもお伝えしたいと思います。

第2学期の終業式の後、各教室にサンタクロースがやってきました。

子どもたちは、驚きとともに大はしゃぎでした。

一人一人にプレゼントが手渡され、ワクワクドキドキしながらラッピングを開いた学級もありました。

小学部や幼稚部の年長さんには今すぐ使えるノートが、幼稚部の年少さんや年中さんには、冬休みに遊べる玩具でした。

帰りがけに「サンタクロースが来たよ!」「プレゼントにノートをもらったの!」「3学期に、今のノートを使い終わったら使いたいな。」と職員室に報告してくれました。

ノートや玩具は、株式会社神保様から寄付していただいた品々です。

ノートの他にも、色画用紙や筆、絵具などの画材や文具などをたくさんいただいています。

日々の教育活動で活用し、授業が一層充実しています。

株式会社神保の皆様、ありがとうございました。大切に使わせていただきます。

分校長先生から、「2学期を振り返って、毎日の学習や、宿泊学習やパワー祭りなどの大きな行事を通してできるようになったこと、自信を持てるようになったことを大切にして、3学期も生活しましょう。」とお話がありました。

それぞれが、自分のできるようになったことや頑張ったことを思い浮かべて聞いていました。

風邪や体調不良で欠席の児童もいましたが、一人一人が2学期の思い出を発表しました。

小学部の児童からは、居住地校での交流及び共同学習での収穫祭の思い出や宿題や縄跳びなど、頑張ったことが発表されました。

幼稚部の幼児からは、楽しかった新聞紙遊びや収穫したさつまいもで作ったスイートポテトの思い出、指文字ができるようになったことや歩くのが上手になってきたことなど、できるようになったことの発表がありました。

みんなお友達の話を熱心に聞いていました。

「楽しかった。またやりたい。」「できるようになって嬉しかった。」「わかるようになった。次は、〇〇を知りたい。」と思う気持ちは、これからの学びの原動力になります。

3学期の子どもたちのチャレンジが楽しみになる発表でした。

子どもたちの学びを支えてくださった保護者の皆さん、後援会の皆さん、地域の皆さん、ありがとうございました。

よいお年をお迎えください。

小学部では、低学年と高学年でそれぞれグループを組んで、全国聾学校合奏コンクールにエントリーしました。

残念ながら、2グループとも、一次審査を通過することができませんでしたが、楽しく、真剣に取り組んだ成果をみんなに聞いてもらおうと「冬のコンサート」を計画しました。

合奏コンクールのエントリー曲に加えて、それぞれのグループで学習したリズム遊びや打楽器遊びを披露しました。

1年生と3年生のグループによる、合奏「きらきらぼし会津校バージョン」の発表から始まりました。

練習を重ねてきて、息もぴったりでした。その後、聴きに来てくれた幼稚部のみんなや先生方を誘って「もりのくまさん いすとりゲーム」をしました。

1年生が、「もりのくまさん」を歌い、歌が止まったところで、みんながいすに座ります。ゲームの最後は、幼稚部の3歳児と4歳児と5年生が1つのいすをめぐって勝負しました。5年生がわずかに早くいすに座り、決着がつきました。

続いて4年生、5年生、6年生は、民謡「こきりこ節」のリズム伴奏をハンド木魚やクレバス、ギロの演奏で行いました。

3人それぞれ異なるリズムを見事に合わせることができました。締めくくりは、合奏曲の「エーデルワイス」を演奏しました。

みんなが見ている前での演奏は、少し緊張したようでしたが、やり切った笑顔が素敵でした。

1年生が作った「めいろ」や「まつぼっくりけん玉」、「どんぐりマラカス」などのコーナーを教室に作りました。

幼稚部の友達を招待し、1年生が司会を務めました。

どの順番で遊んでもらうと楽しいかを1年生が事前に考えていたため、各コーナーを案内し、遊び方をやさしく説明することができました。

幼稚部は、話をする1年生に注目して、積極的に活動していました。

なかなかゴールにたどり着けない「ビー玉の迷路」を、あきらめずに最後までやり抜いた年長児。

1年生の演奏する木琴に合わせて、ノリノリのリズムで「どんぐりマラカス」を鳴らした年中児。

好きな色の「まつぼっくりけん玉」を選んで、先生と楽しんだ年少児。

順番を決めるために「くじ」を引いたり、「わなげ」では入った輪の数を数字で書いたりなど、

楽しい雰囲気の中でいろいろな活動ができました。

1年生は、この後の生活科で「冬の遊び」を楽しみます。

3学期、「わくわくひろば~冬バージョン~」を開催するときは、また一緒に活動したいと思います。

毎月1回、楽しい絵本の読み聞かせをしていただいています。今月は、クリスマスや冬にちなんだ絵本を読んでいただきました。

「こぐまくんのはじめてのぼうけん」は、優しいパステル画に引き込まれました。お外が気になるこぐまくん。一緒にワクワクドキドキ。

「あかいてぶくろ」の主人公は、ちびちゃんのあかいてぶくろ。ちびちゃんが右のてぶくろをなくしてしまいます。「みぎ」と「ひだり」のお互いを思う気持ちも、ちびちゃんの手や動物たちを温める思いも、聞いていて心が温まりました。

「ぐりとぐらのおきゃくさま」では、大きな足跡を見つけたぐりとぐらの「いったいだれがつくったんだろう?」との疑問に大きくうなずき、ページをめくるたびに出されるヒントに、「もしかして?」と想像しながら聞いていました。サンタクロースだとわかると、気分はもうクリスマス!!

最後にピッキオさんから、幼児児童一人一人に、素敵なクリスマスリースのプレゼントがありました。みんな大喜びで教室に飾りました。職員室にもいただき、職員室前が一気に華やかになりました。

ピッキオの皆さん、今月もありがとうございました。